Maître de l’ouvrage : L’association pour l’étude du projet de Maison des Vins de la Côte

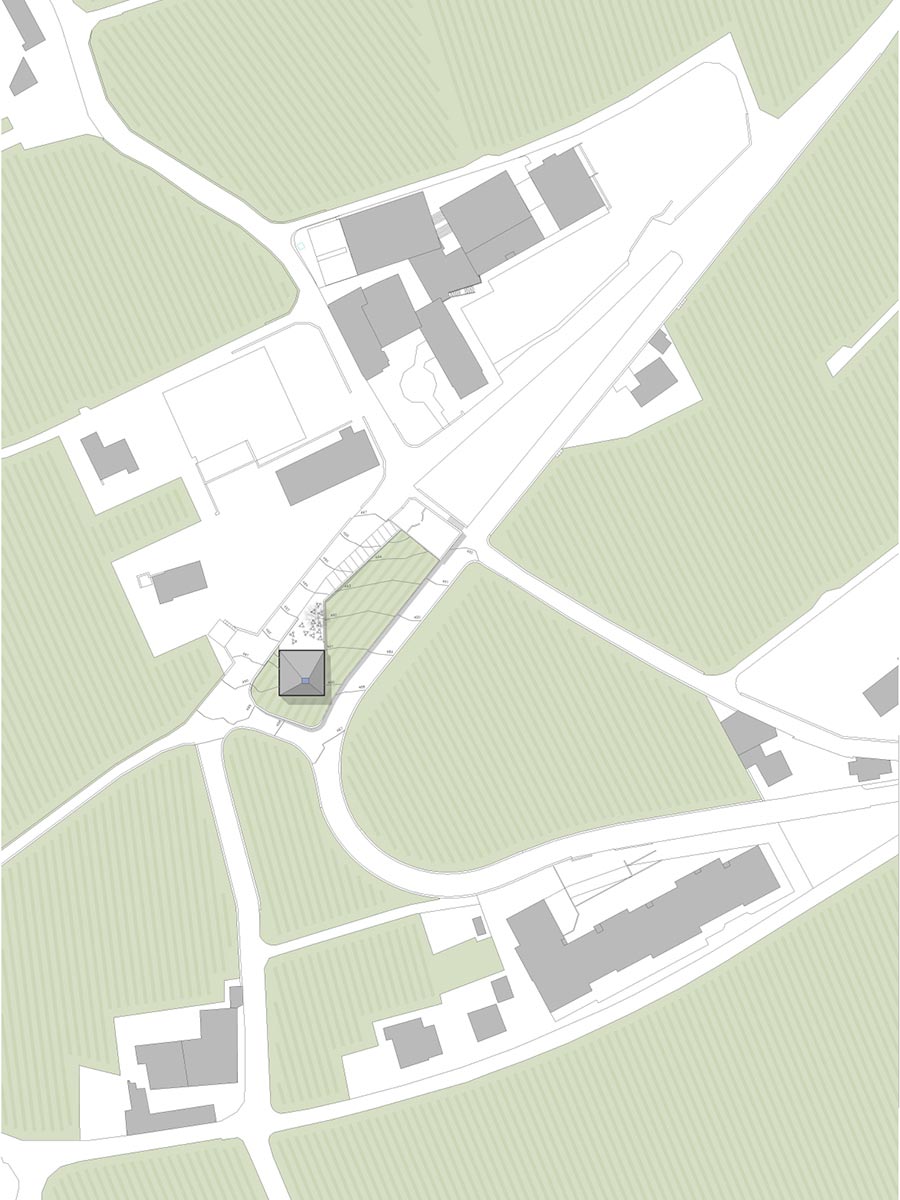

Lieu : Mont-sur-Rolle

Projet: 2015

Surface : 410 m2

Le Site

Le paysage est fait d’un tissu de velours côtelé vert-brun : les vignes de la Côte, fruits de l’infatigable main cistercienne sur le coteau. Les anciens murs en pierres structurent le territoire et tracent le doux réseau des parcours. A distance cadencée, les maisons se groupent et cherchent la chaleur et le confort d’un hameau. Notre petite parcelle est en contre-bas de la maison communale, rectangle oblique devant un grand virage de route, et ouvert sans obstacle à la vue du lac et des Alpes.

L’Implantation

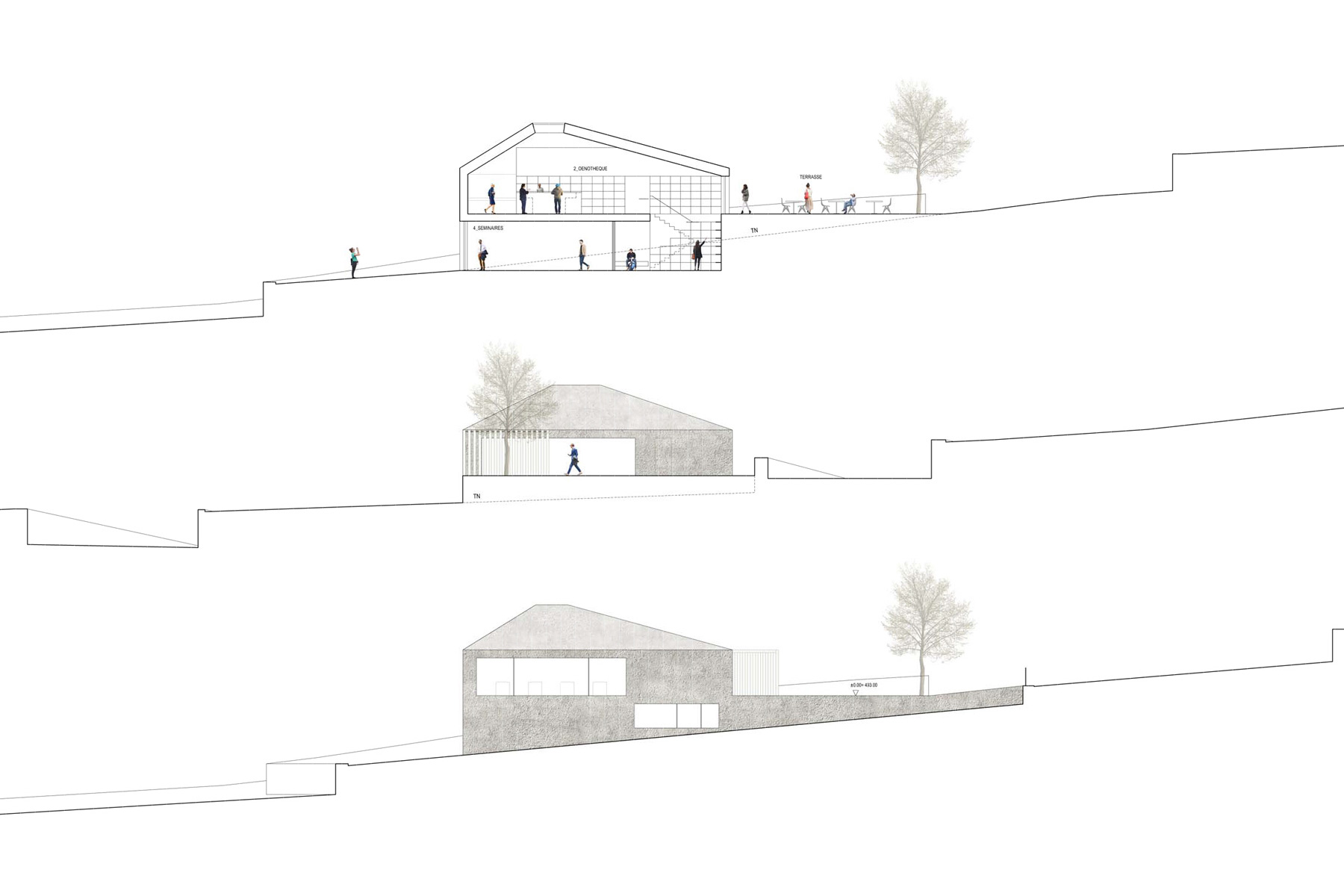

La Maison du Vin est une petite construction carrée qui suit scrupuleusement la règle d’implantation du lieu : l’orientation parallèle aux courbes de niveaux. Sa masse, posée sur un terrain en déclivité s’aligne à la pente, comme poussée par une force naturelle et tectonique. Sa géométrie annonce en haut la direction des constructions plus en aval, en cohérence avec le mouvement presque marin des collines. La Maison, qui s’attache à une terrasse qui à son tour s’accroche au mur de soutènement du parking, représente un volume modeste, à la toiture à pavillon excentrique. En se posant en bas de la parcelle, elle cherche l’intégration à la Côte, en laissant l’ouverture devant la Maison de Commune, et se profilant comme première pierre visible en montant par la route de Gimel. L’implantation est conçue pour que la configuration du terrain existant soit préservée le plus possible en limitant les excavations et offrant aux visiteurs la perception d’un site naturel où vignes et murs en pierre sont les éléments constructifs du paysage.

L’Architecture

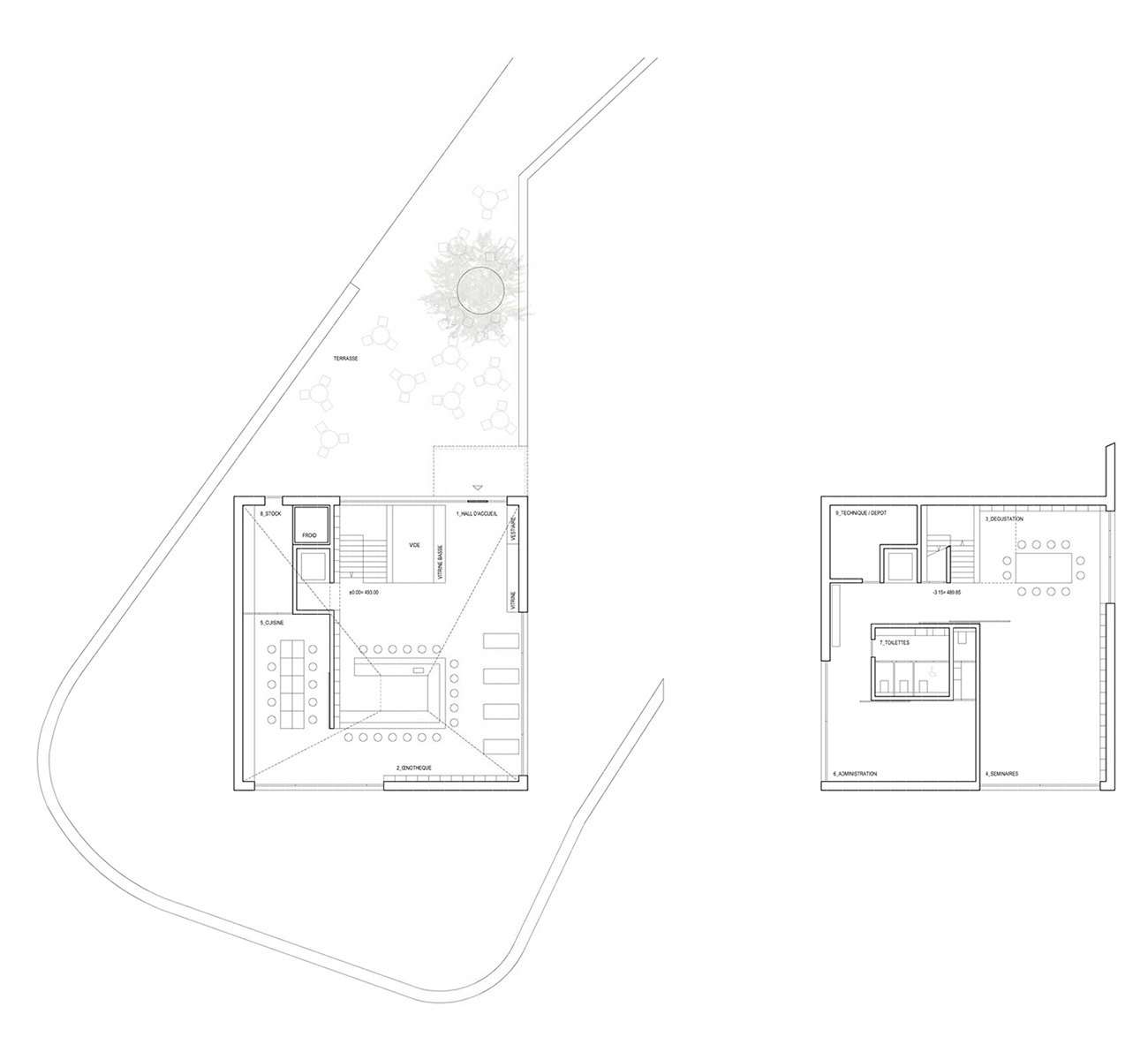

Arrivés en voiture ou à pied, l’accès se fait en suivant le mur longeant la route du Cœur de la Cote jusqu’à un point en position médiane par rapport à notre îlot de vignes. On accède par la terrasse signalée par la présence d’un arbre, présence autant sporadique qu’essentielle. La vue sur les Alpes est cadrée par la basse façade dont le large vitrage cherche complicité avec la Maison des Communes. Une fois rentrés à l’intérieur, l’espace suit deux lois divergentes. La première de nature centrifuge est mise en acte, sur le plan et dans la troisième dimension, par les trois vues vers le paysage, par la circulation ouverte en spirale, par la dilatation vers l’étage inférieur avec l’escalier et son vide, et par l’ascension spatiale sur l’axe vertical vers le ciel. La deuxième loi est de nature centripète et elle réunit l’espace par la centralité du plan, par la forme de la toiture et par la présence de l’oculus zénithal qui diffuse de la lumière juste au-dessus du bar central. Permettant l’oxymore d’un panthéon dionysiaque, l’architecture veut représenter l’institution de référence des producteurs viticoles de la région.

L’Exploitation

L’idée est de pouvoir offrir des espaces polyvalents intégrés à une spatialité ouverte et continue. Pour cette raison les séparations des zones sont réglées par des parois coulissantes – tout en effet est coulissant, fenêtre comprise. La maison peut alors changer de configuration, pulser, s’adapter aux divers scénarios dictés par l’agenda et l’horaire. Les différences de fréquentation peuvent être cadrées et harmonisées dans les espaces en profitant des synergies potentielles. Le pic de fréquentation d’une belle soirée de printemps – mais trop froide pour la terrasse- peut être organisé en ouvrant la cuisine dont la table s’adapte et en intégrant la salle de dégustation voir la salle de séminaires aux espaces de consommation ; une centaine de visiteurs/consommateurs seront les bienvenus.

Le plan est conçu pour une optimisation des ressources rendant l’exploitation possible avec un minimum de personnel. L’entrée est un espace généreux pour éviter les nœuds de circulation ; une vitrine basse vers le vide et une paroi-vitrine à côté du vestiaire équipe ce module d’information sur le territoire. Le poste de travail avec caisse dans le bar à l’américaine profite de la proximité avec la cuisine et opère un contrôle panoptique sur l’œnothèque, sur les entrées et sorties, et sur la terrasse. L’accès des marchandises se fait directement par la terrasse, les activités complémentaires se développent au rez inférieur.

La Construction

La bâtisse est un corps minéral – masse erratique, cailloux roulé ? – dialoguant par sa géométrie et sa texture avec les murs des vignes et les constructions des alentours. A réaliser en béton sablé avec agrégats en verre de bouteilles recyclées, l’enveloppe extérieure est porteuse et se prolonge sur la toiture. Le concept statique demande à la matière employée des efforts modestes. Le revêtement intérieur des parois est en bois sous forme de panneaux ou de mobiliers pour les bouteilles. L’utilisation de ce peu de matériaux – le béton, le bois, et le verre – veut communiquer un sens d’unité et de simplicité tout en évoquant le cycle de production du vin – la terre, le tonneau, la bouteille.