Maître de l’ouvrage : Chocolats Camille Bloch SA

Lieu : Courtelary

Projet et réalisation : 2014-2017

Surface : 4’500 m2

Volume : 17’200 m3

Coûts : CHF 26’700’000.-

Photos : Reto Duriet, Thomas Jantscher

L’attrait de la Suze

L’acte fondateur de ce projet est d’ordre territorial. Courtelary est un village qui se développe autour de ses circulations principales : la route cantonale, linéaire, et La Suze, sa ligne d’eau animée. C’est à l’entrée du village, là exactement où se trouve le site Camille Bloch dont les bâtiments de production se sont au fil des années développés linéairement, que le cours d’eau forme une anse plus large et plus sensuelle ; le cordon vert de la végétation lui ajoute une troisième dimension. La volumétrie proposée est sensible à cet appel. Le bloc théorique linéaire s’adapte, suit l’attrait de la courbe, s’aplati, s’élargi, tenu à la hauteur de sa tête par une passerelle. Comme une séquence zigzagante de « ragusa », la volumétrie du nouveau bâtiment s’approche du méandre de la Suze et s’éloigne de la rigidité du bâti.

Côté Nord on obtient un dialogue entre une zone paysagère et une architecture basse, calme. Côté Sud l’espace dilaté, en retrait de la route, crée une place inattendue : la « piazza ». Ce vide au centre des constructions aux parfums de chocolat est le point de rencontre d’une nouvelle animation. Autrefois nié par la proximité des bâtiments, ce nouvel espace constitue un point de repère où se trouvent les accès aux visites et où Camille Bloch se rend visible à tous les passants. Avec cette place, la marque offre à Courtelary un espace public intégré à sa structure urbanistique et donc consolide le processus d’identification de la marque avec le territoire. Symboliquement cet espace affiche la volonté du chocolatier de s’ouvrir au monde, l’envie d’accueillir des visiteurs.

Les visiteurs en provenance de la gare seront guidés par le signe de la passerelle. A la forme d’un « torii » qui définit en orient l’entrée d’un enclos sacré, cet élément marquera le passage piéton et l’accès à l’espace de rencontre. Pour les voyageurs en voiture, des places de parc paysagères sont mises à disposition aux abords de la Suze et directement connectées à l’espace de rencontre. Tout le monde se retrouve enfin sur cette place, où il est possible de jeter un coup d’œil sur l’exposition, où le café en été déploie sa terrasse, où en vitrine les apprentis chocolatier s’initient et, où dans l’angle plus protégé, à l’abri de l’étage en porte-à-faux, se trouve l’entrée de l’espace d’accueil. Ici les vagues en pierre du pavé rendent hommage à l’eau (raison véritable du site industriel), des zones végétalisées sur le thème fluvial animent l’espace et créent une protection vers la route, de grands bancs en « béton-chocolat » s’assemblent et évoquent des restes de production.

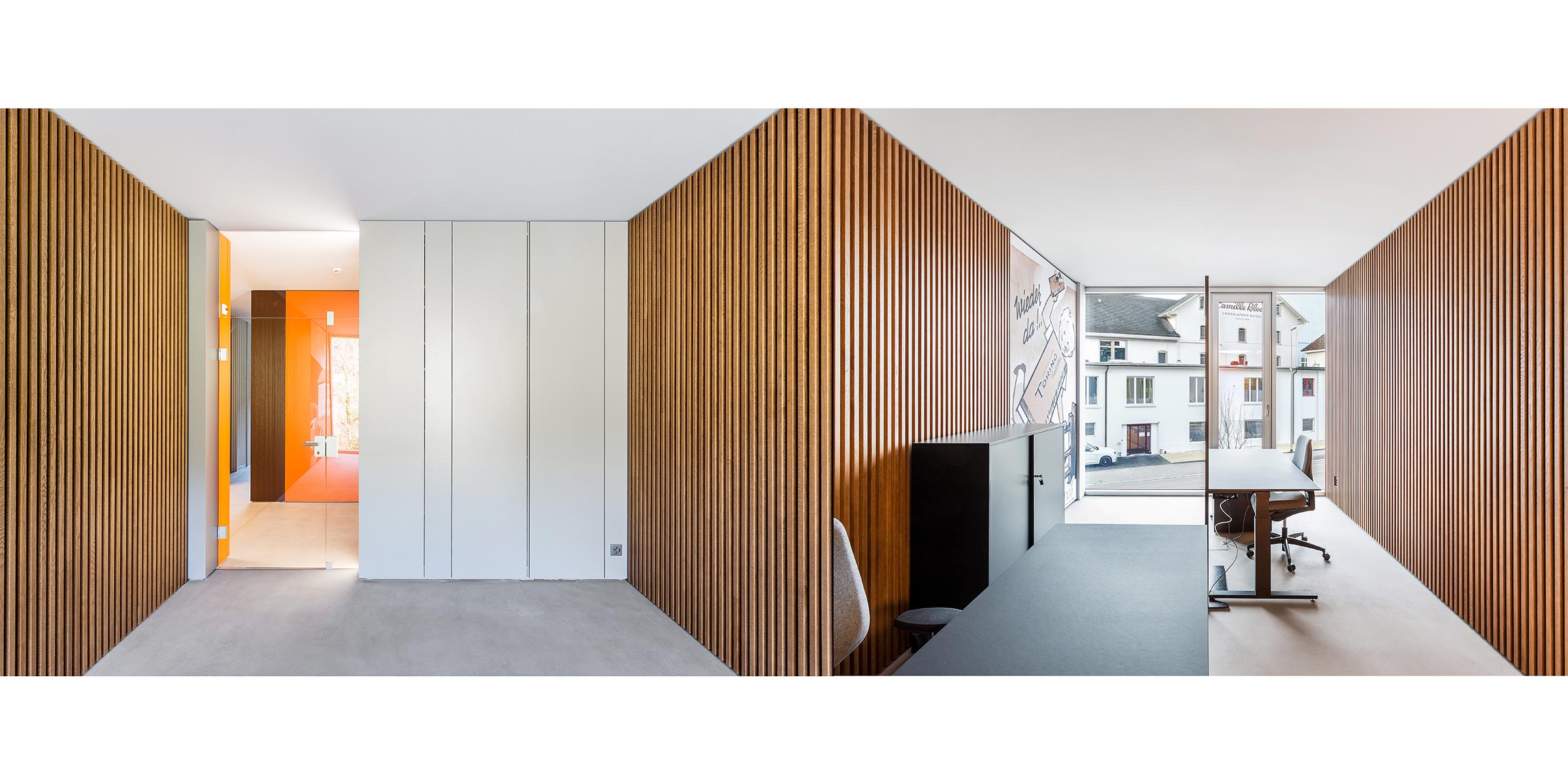

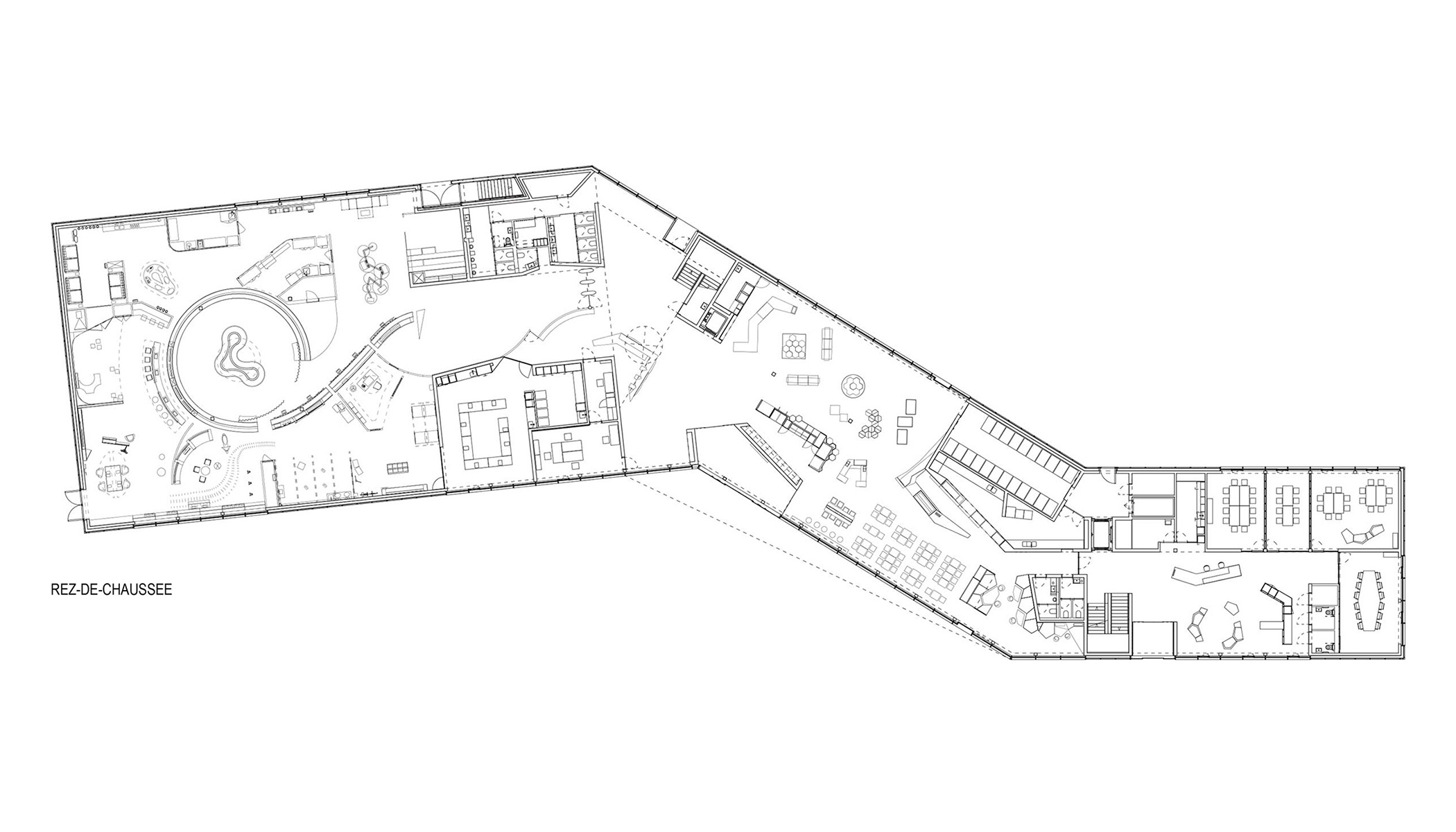

Le bâtiment est une sorte de pyramide à trois niveaux où chaque niveau correspond à une fonction précise : le rez-de-chaussée est l’étage d’accueil, le 1er étage celui de travail avec l’ensemble des bureaux et le 2ème celui de la cantine de tous les collaborateurs en liaison directe avec les secteurs de production. Nous avons voulu faire entrer les visiteurs dans le cœur du complexe. Le hall est un espace où les divers secteurs entrent en relation : la réception, la boutique, le café, les ateliers, le départ de l’exposition et, par le vide, la salle polyvalente et l’étage administratif. Tous sont connectés et leur disposition devient claire pour le visiteur. Il sera naturellement attiré par le grand vitrage au Nord, vers l’espace à double hauteur où la visite commence. Ce vide triangulaire (déchirure de matière due au pliage de la composition) sépare l’espace d’accueil « culturel » (musée, vitrines et ateliers) de l’espace commercial (shop et café) qui conclut la visite. Toujours depuis le hall, il est possible d’étendre la visite par un parcours ludique extérieur, dans un parc pris entre l’édifice et l’eau. La boutique est au centre des flux et présente une grande souplesse de configuration en continuité avec le café. A l’étage supérieur, l’espace de travail est démocratiquement conçu sur un unique niveau avec des bureaux modulaires partiellement vitrés sur un chemin de distribution. Trois zones vitrées placées à des endroits stratégiques offrent le prétexte d’échanges et d’espaces de réunion. La géométrie du bâtiment permet à ce parcours de se dilater progressivement et de devenir lieu de rencontre (« ragusa » bar) se terminant ensuite sur le vide triangulaire qui articule la salle polyvalente. Cette dernière est équipée d’une vaste terrasse, moment poétique terminal, en relation avec le parc et le ciel. Un étage plus haut, les employés de l’administration rencontrent à la cantine les collègues qui viennent de la partie production grâce à la passerelle, qui avec un geste ferme et gentil tel une poignée de main relie la nouvelle construction à l’ensemble historique. Les salles à manger dominent en hauteur les deux âmes du lieu : le parc et la place.

Les pliages du plan de l’édifice correspondent à des changements de direction et de perspective, moments de « krisis » qui symbolisent celles de l’histoire de la société, non linéaire mais rythmée par des moments charnières et par des décisions stratégiques. Séduite par l’esthétique des produits phares « ragusa » et « torino » – l’un avec son dualisme entre rectangle rationnel du recouvrement du chocolat et les cercles des noisettes disposées librement à l’intérieur, et l’autre naissant d’interminables lignes de chocolat ensuite segmentées – l’architecture reprend en chaque instant ces thématiques, jusqu’à en faire une base génétique. Réinterprétées, les noisettes réapparaissent, distribuées avec la même liberté, comme lumière sous forme de lampes et d’éclairages zénithales. Les parallélépipèdes des formats « ragusa » sont la base de la conception de tous les volumes, du mobilier jusqu’à l’échelle du bâtiment. Les lignes « torino » se font de bois et deviennent parois acoustiques où elles s’allument en lumières LED découpées en désordre comme par une machine déréglée. La volonté est celle de construire un langage inspiré par le monde industriel et d’en certifier une authenticité, une identité spécifique. L’expression générale extérieure des nouvelles constructions est confiée essentiellement à deux matières : le verre qui communique la transparence, l’ouverture et la relation directe avec la nature, et la tôle d’aluminium qui représente un langage en même temps industriel et originel, surface sur laquelle l’environnement se reflète selon la lumière du jour. Réinterprétant l’emballage du chocolat, cette matérialisation crée un monde unique pour Camille Bloch tout en restant essentielle et sincère.